□■□■□■□■

TEENSでは、これまで500人を超える発達障害*の子どもたちの学習サポートを実施してきました。冬期講習では、特に学習指導に優れたスタッフが個別に授業を行います。本プログラムでは、LDの傾向があるなど学校での学習に遅れがあるお子様を対象に、個別に基礎から見直しを行っていくとともに、終了後にはどこに躓きがあるのか・どんな方法で勉強をしていけばよいのかをアセスメントしたレポートをお渡しします。

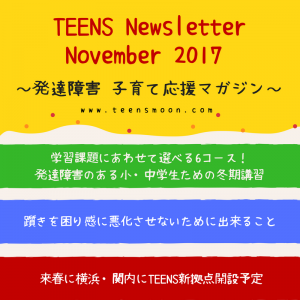

今回は6つのコースをご用意しました。ご希望のコースをお選びください。①国語 文章読解力UP コース ②国語作文力/語彙力UPコース ③英語 文法基礎力UPコース ④英語 単語力UPコース ⑤算数/数学 計算力UPコース ⑥その他面接練習コース

お申込みは下のリンクからお願い致します。

このコーナーでは海外メディアが伝えた子どもの発達障害に関する

Tips on how to make Halloween more accessible for children with autism![]()

日本でも近年一般的になってきたハロウィン。

非常に基本的なところではありますが、

場合によっては自宅でお菓子をあげる程度でも良いとなっていて、

School year ‘relative age’ causing bias in ADHD diagnosis, says research![]()

同じ学年の子どもたちを比較した時、誕生日が早いほうが(

【参考】ADHDと診断された子どもは、

今回のデータはより長期間を見ているようです。

ニュースレターの登録時や説明会の申込みフォームなどでお寄せいただいたご質問、ご意見にお答えします。

Q1. 高一です。進学校に行っていますが、不得意科目である理系に進学を希望していますが、成績が急下降しています。高校生になると相談する場所が少なく、なにか情報があればと思っています。

A. 発達障害のお子さんに限らない話ですが、人間だれしも「躓き」はあります。それは周囲との比較であったり、自分の中での目標を達成していない状態からおこるわけですが、では「躓き」がすべて「困り感」とイコールになるかというとそうでもありません。同じ「躓き」でも工夫次第で特に支障をきたさない状態にすることは可能です。

つまり今回の例で言えば、理系科目が苦手なのであれば、理系科目を求められない進路を選ぶのが「躓き」を「困り感」にしないで済みそうです。当社は強みを活かすという言葉をよく使いますが、苦手を上手に避けることも立派な社会スキルのひとつであると考えています。

ただし現実の中では、できることを優先してしたいことを無視するのがよいのかと、判断に迷われるかと思います。確かにご本人の意思を無視してできそうなことばかり勧めていったとしても、納得感はえられないですし人生の充実度は下がる恐れがあります。一方でご本人が将来的な見通しをもって意思決定しているとも限りませんし、発達障害のあるお子さんは特にそれが苦手です。それがその子の人生にとって重要な選択であるのなら、周囲の大人はその難しさやリスクも伝えながら、意見をすり合わせていく必要があるでしょう。

ご本人の”したい”と”できる”と周囲の”してほしい”が重なると決断はしやすいですが、なかなかそんなにうまくいくことばかりではありませんね。決断に迷ったときはどこがずれているのか、どう変更したり補ったりしていけばよいのかご検討いただければよろしいかと思います。

Q2. 中学2年生です。学習障害*があり学校の勉強についていけません。精神的にも追い詰められているようで、万引きや親の金をくすねる等の行為もあり、困っています。どうぞよろしくお願いいたします。

A. ご本人の辛さがわかりつつも、叱らないわけにもいかず、でも叱ることでご本人を更に追い詰めてしまうかもしれない…という、ご本人にとっても保護者の方にとってもなかなかお辛い状況だとお察しします。

さて、行動課題に対しては、原因の分析が重要です。例えば、赤ちゃんが泣いた時に、親は必ず原因から考えるはずです。お腹が減っているのか、眠いのか、寂しいのか、予測を立てて、それに合わせて対処しますね。中学生くらいにもなると、更に発達障害があるとその原因は複雑化するためそう簡単にはいきませんが、原理原則は変わりません。

つまり、万引きに対応していこうと思った場合万引き自体ではなく、それが起きるに至った原因の方にアプローチしていく必要があります。今回の例でしたら勉強に追いつけないことの精神的負荷が原因として考えられているようなので、それを取り除いてあげましょう。通級や支援級を活用して環境自体を変えたり、ICT機器などのジグを活用することが考えられます。Q1同様、躓きを困り感にしないためのサポートを行っていきましょう。

…と口で言うのは簡単ですが、実際に原因を探り当てて適切に対処するのはとても難しいです。ご本人に聞いたところで正確に言葉にできるとも限りませんし、そもそもお子さん自体が原因を認識していない・誤って認識している場合があります。しかし言動からその原因を探るのは一定のスキルが求められます。そのため、医師や心理士、支援員などの専門家の手を借りて対応していくことをおすすめします。

なお、習慣化して万引き自体が目的になっている場合も中にはあり、そうなると医療的な介入が必須となります。専門のお医者さんに相談しましょう。

Q3. 現在満員とのことですが次に開設される予定があればお聞かせ下さい。

A. まだ準備段階ですが、来春、横浜市の関内駅近くに新規事業所をオープンする予定です。12月頃に神奈川エリアの利用を希望される方を対象に利用説明会を開催しますので、そちらにご参加ください(これまでの新拠点のオープン前の説明会も募集すぐに満員になっています。希望される方はこまめにウェブサイトをチェックいただくか、利用説明会お申込みフォームからメール配信をお申込みください) なお、定期枠のご案内は、体験セッションを受けた後に利用待機登録をしていただいた方のみに差し上げています。こちらは利用説明会を受けずともご参加いただけますので、最寄りの事業所でご参加ください。

*発達障害は現在、DSM-5では神経発達症、ICD-11では神経発達症群と言われます

*学習障害は現在、DSM-5では限局性学習症/Specific Learning Disability、ICD-11では発達性学習症/Developmental Learning Disorderと言われます