発達障害やグレーゾーンの特性があるお子さんを育てる中で、「本音を語れる場所がない」「誰にもこの大変さを分かってもらえない」と孤独を感じてしまう親御さんは少なくありません。そんな親御さんたちにとって、「困りごとを共有できる居場所」を見つけることは、支援の第一歩とも言えるでしょう。

この度、ニューロダイバーシティに関する技術やプロダクトやイベントを実際に社会に実装し、具体的な成果を上げているプロジェクトを表彰する「ニューロダイバーシティアワード2024」を受賞した2つの団体である

が、それぞれの活動について語り合いました。

「テテトコ」とは? 発達障害の子どもの保護者だけが参加できるSNSアプリ。 子どもの発達特性が似ている同士でつながり、交流することができます。 子どもの凸凹を通して保護者がつながり毎日の子育てをちょっと前向きにするアプリです。 https://tetetoco.jp/

オンラインで気軽に共感を届ける「テテトコ」と、対面で保護者とスタッフが協働する支援を行う「ティーンズ」。それぞれのスタイルで、どう“親の支え”を形にしているのか。対談から見えてきた「親が“つながれる”場所」のリアルに迫ります。

この記事が、一人で悩む親御さんにとって、新たな繋がりのきっかけとなれば幸いです。

森谷: 本日はお越しいただきありがとうございます。私たちティーンズは、発達障害専門の放課後等デイサービスです。この度、ニューロダイバーシティアワードでご一緒させていただき、「テテトコ」さんの活動に大変興味を持ちました。まずは、それぞれのサービスについて紹介します。まずは「テテトコ」さん立ち上げの背景についてお聞かせいただけますでしょうか。

大曽根: 株式会社ZIZOは、普段はWebサイト制作やWebマーケティングを行っている会社です。「テテトコ」は、発達障害やグレーゾーンのあるお子さんを持つ保護者のためのSNSアプリです。私の子どもも障害を持っており、療育などに通う中で、他の保護者の方と深く繋がる機会が少ないと感じていました。「同じ悩みを抱えている親御さん同士が、気軽に本音を語り合える場を作りたい」という思いから、社内の複数のメンバーと自社サービスとして開発しました。

この「テテトコ」がニューロダイバーシティアワードを受賞できたことを大変嬉しく思っています。

森谷: ティーンズは、発達障害のあるお子さんへの学習支援、生活支援、そしてキャリア教育などを提供しています。私たちも「これまでの20年、これからの20年」といったテーマでのセミナー配信など、お子さんだけでなく保護者の方への支援にも力を入れており、その点が評価されアワードを受賞しました。

発達障害・グレーゾーンの子育てにおいて、保護者の方が「本音を語れる場」「困りごとを共有できる居場所」を見つけることは、支援の第一歩だと考えています。しかし、現状ではそうした場が少ないのが課題です。

森谷: 「テテトコ」さんのようなオンラインのプラットフォームでは、匿名性もあってより本音が出やすいのではないかという仮説がありますが、実際はいかがでしょうか?

大曽根: おっしゃる通り、オンライン、特に匿名性の高い場では、普段は言いにくい本音や深い悩みを吐露しやすい側面があると思います。実際に「テテトコ」でも、「誰かがこういうことで困ってます」という投稿をした時に、結構「うちの子もそうですよ」という声が多くて。それがやっぱり、当事者としてすごく嬉しい」という声が聞かれます。

また、時間や場所を選ばずにアクセスできる気軽さもオンラインならではのメリットです。お子さんが寝静まった後など、ご自身のタイミングで利用されている方も多いようです。

森谷: ティーンズでも、ペアレントトレーニングの後に参加者同士でLINEグループを作って情報交換をされているケースがあります。やはり、一度対面で会ったという安心感が、その後のオンラインでの繋がりを円滑にしている面もあるのかもしれません。「テテトコ」さんでは、アプリからオフ会のようなリアルな集まりに繋がることはあるのでしょうか?

大曽根: ユーザーさんから「オフ会やりたいです」という声は実際にいただいています。ユーザーさんは全国各地にいらっしゃるのでリアルのオフ会は難しいのですが、今後は、オンラインでのミーティングルームの解放など、よりリアルな繋がりを促進する企画も検討していきたいと考えています。

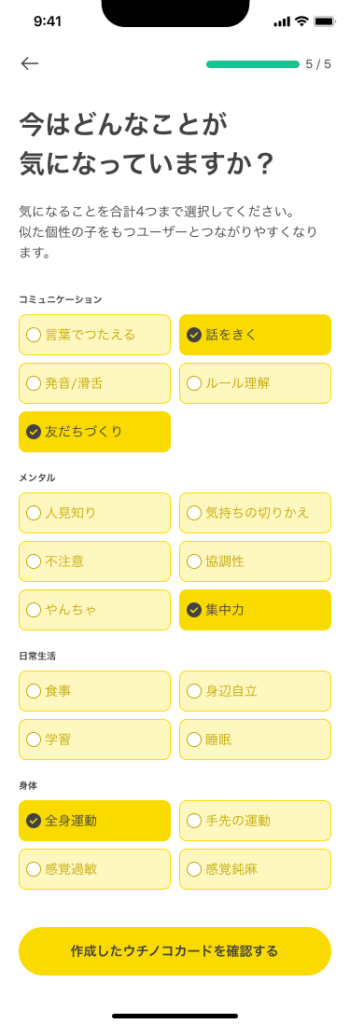

森谷: 「テテトコ」さんの「ウチノコカード」という機能は非常に興味深いです。お子さんの特性を登録することで、似た境遇の親御さんと繋がりやすくなるというものですよね。ティーンズでは、入所時の面談で保護者の方からお子さんの様子を詳しく伺いますが、そこで出てくる困り事と、「ウチノコカード」で選ばれる項目に違いはあるのでしょうか?

大曽根: 「ウチノコカード」では、診断名や通っている施設に加え「気になること」として「コミュニケーション(言葉で伝える、話を聞く)」「メンタル(人見知り、やんちゃ、協調性)」などを選択式で登録していただきます。「困りごとが似てる人を見つけてもらう」ことを重視しており、細かすぎる項目よりも、多くの方が共通して抱えやすい悩みをピックアップしています。

森谷: なるほど。ティーンズの入所面談では、もっと具体的なエピソードや、家庭での様子、学校での困り感などを深く掘り下げて伺います。もちろん、共通する項目も多いですが、「ウチノコカード」は最初に繋がりを作るためのフックとして、「入所時面談」はより個別性の高い支援計画を立てるための情報収集として、それぞれ役割が異なるのかもしれませんね。

森谷: 素晴らしいサービスを運営されている「テテトコ」さんですが、運営上の課題などはありますか?また、利用者の方からのニーズをどのように受け止め、反映されていますか?

大曽根: 「テテトコ」は現在、私を含め少人数で運営しています。そのため、ユーザーさんからの「もっとこういう機能が欲しい」「ここをこうしてほしい」といったご要望に、すぐには全て応えられないというジレンマはあります。UIの改善や機能アップデートは常に考えており、優先順位を付けながら進めている状況です。

ニーズの把握については、ユーザーさんの投稿やトークルームでのやり取りを日々チェックしています。ありがたいことに、ユーザーさん同士が支え合い、温かい雰囲気を作ってくださっているので、大きなトラブルは今のところありません。通報機能も設けており、万が一の場合には運営が対応できる体制を整えています。

森谷: ぶっちゃけ、今後「テテトコ」で「こんなことをやってみたい!」という構想はありますか?

大曽根: 先ほども少し触れましたが、オンラインでのイベント開催や、将来的には「テテトコ」で集まった親御さんたちのリアルな声を社会に届け、制度やサービスに反映させていくような仕組みづくりにも挑戦したいと考えています。また、企業様からの広告掲載など、持続可能な運営のためのマネタイズ(収益化)も今後の課題です。

森谷: 今回の対談を通じて、オンラインと対面、それぞれの強みを活かした親支援の可能性を感じました。「子どもを支えるには、まず親が孤立しないこと」という共通の信念のもと、私たちティーンズも、そして「テテトコ」さんも、親御さんの心の安定を支える活動をされているのだと改めて認識しました。

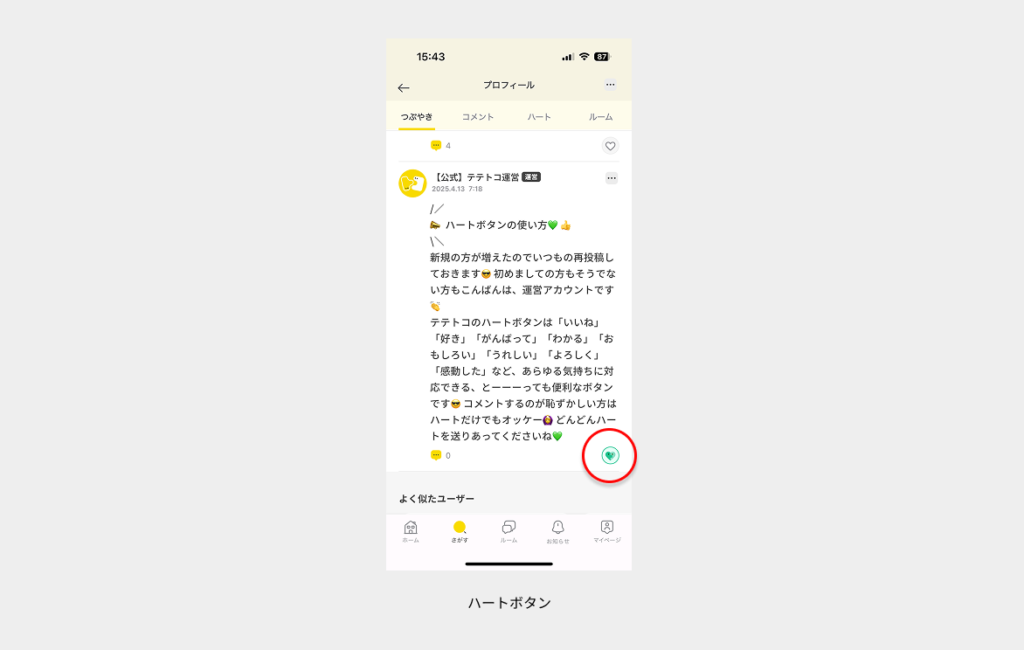

大曽根: 本当にそうですね。親御さんが精神的に安定していることが、お子さんの情緒の安定にも繋がります。「テテトコ」では、ネガティブな投稿に対しても「いいね」ではなく「ハートを送る(共感する)」という形を取ることで、「独りじゃないよ」「あなたの気持ち、分かるよ」というメッセージを伝えやすくしています。ハートも緑色なんですよ。こうした小さな共感の積み重ねが、親御さんの孤独感を和らげる一助になればと思っています。

森谷: ティーンズでも、保護者の方との面談でリフレーミング(物事の捉え方を変えること)を意識しています。「うちの子、気が散りやすくて…」というお悩みも、「裏を返せば、色々なことに興味を持てるエネルギーがあるんですね」と捉え直すことで、保護者の方の表情が明るくなることがあります。お子さんの良い面に気づき、子育てへの前向きな気持ちを取り戻していただくことも、私たちの重要な役割です。

大曽根: 親御さんの「立ち直り力」や「回復力」、そして状況に合わせた「柔軟性」をサポートしていくような支援が、今後ますます重要になってくるのではないでしょうか。

今回の対談から見えてきたのは、発達障害やグレーゾーンのお子さんを育てる親御さんのための支援が、オンライン・対面ともに進化し、多様化しているという実情です。

SNSアプリ「テテトコ」は、匿名性と気軽さを活かし、同じ悩みを持つ親同士が安心して本音を語り合い、共感し合える「心の拠り所」を提供しています。一方、放課後等デイサービス「ティーンズ」は、専門的な知見に基づいた対面・オンラインでのきめ細やかなサポートを通じて、親御さんの具体的な困りごと解決や心のケアを行っています。

どちらの取り組みにも共通しているのは、「親御さんを孤立させない」「親御さんの心の安定が、お子さんの健やかな成長に繋がる」という強い信念です。

もしあなたが今子育ての悩みを一人で抱えているのなら、どうか勇気を出して、こうした繋がれる場所を探してみてください。「テテトコ」のようなアプリを覗いてみるのも良いでしょうし、地域の支援機関や親の会に問い合わせてみるのも一つの方法です。この記事が、その大切な一歩を踏み出すための、小さな後押しとなれば幸いです。

『ご利用までの流れ』のページへ移動します